自 2004 年起舉辦的台灣國際兒童影展,是亞洲第一個專為12歲以下兒童所設立的雙年影展,至今已走過二十年, 長期以來主要在台北市區的影城進行放映。

為了突破地理與時間的限制, 影展團隊於 2024 年正式推出「公播服務」,精選出十九部寓教於樂、故事引人入勝、 適合兒童觀賞的長片作品,期望讓優質的兒童影視內容得以透過網路申請的方式, 觸及更多台灣各地的學校與教育單位。

為了突破地理與時間的限制, 影展團隊於 2024 年正式推出「公播服務」,精選出十九部寓教於樂、故事引人入勝、 適合兒童觀賞的長片作品,期望讓優質的兒童影視內容得以透過網路申請的方式, 觸及更多台灣各地的學校與教育單位。

為什麼需要公播服務?

這項服務回應了三大長期挑戰:缺乏優質且申請便利的兒少節目、公播版權取得不易,難以推動集體觀賞與媒體素養教育,以及因資源不均與數位落差造成的觀影限制。

在教育現場,許多老師與第一線工作者經常面臨一個共同問題:去哪裡找「適合孩子觀看」的影片?他們追求的不只是娛樂,更希望透過影像激發孩子的思考、引導他們理解未曾接觸的議題與世界。為此,我們精選來自12個國家、共19部優質兒少影片,依照兒童影展的分齡建議,劃分為低年級與中高年級片單,並提供免費申請,讓教育現場能輕鬆取得。

「為什麼影片不直接讓孩子們在家觀看,而要強調群體觀影?」

我們強調「公播版權」不只是確保授權合法,更希望觀影成為教育的延伸。因此鼓勵由學校、圖書館等公共教育單位作為申請窗口,引進合法影像資源,讓孩子們能在安全、穩定且共享的空間中觀看。這樣的觀影經驗不僅打破了「只能在家、單獨觀看」的侷限,也讓「一起觀看」成為學習的一部分。當孩子們在教室、社區中心或其他公共空間中,與同儕一同專注觀看、映後一起安靜思考與討論,這些都是家庭觀看無法取代的學習時刻。

我們強調「公播版權」不只是確保授權合法,更希望觀影成為教育的延伸。因此鼓勵由學校、圖書館等公共教育單位作為申請窗口,引進合法影像資源,讓孩子們能在安全、穩定且共享的空間中觀看。這樣的觀影經驗不僅打破了「只能在家、單獨觀看」的侷限,也讓「一起觀看」成為學習的一部分。當孩子們在教室、社區中心或其他公共空間中,與同儕一同專注觀看、映後一起安靜思考與討論,這些都是家庭觀看無法取代的學習時刻。

而媒體素養,也在這樣的場域中自然發生。例如:為什麼畫面上會有浮水印?這不只是防盜設計,而是作為一個提醒:影像是創作者的心血,不該被視為理所當然的資源。當孩子理解這些背後的意義,便能逐步建立對「內容使用」的尊重與思辨。

「校園巡迴放映推動影像教育的深度,公播服務則帶來影像資源的廣度。」

雖然台灣國際兒童影展過去已透過校園巡迴與線上影展推廣影片,讓學校與家庭都有機會參與,但我們也發現這兩種方式都有其限制:巡迴放映需要大量人力與籌備,範圍與頻率有限;線上觀看則受到數位落差影響,並非每個孩子家中都有穩定網路與設備。尤其在疫情之後,這樣的差距更加明顯。而「公播服務」的誕生就為了補足這些不足,透過線上申請與公部門(如學校、圖書館)統籌放映,讓優質影片能突破地區、設施與頻率的限制,真正深入各地教學現場與社區角落。

雖然台灣國際兒童影展過去已透過校園巡迴與線上影展推廣影片,讓學校與家庭都有機會參與,但我們也發現這兩種方式都有其限制:巡迴放映需要大量人力與籌備,範圍與頻率有限;線上觀看則受到數位落差影響,並非每個孩子家中都有穩定網路與設備。尤其在疫情之後,這樣的差距更加明顯。而「公播服務」的誕生就為了補足這些不足,透過線上申請與公部門(如學校、圖書館)統籌放映,讓優質影片能突破地區、設施與頻率的限制,真正深入各地教學現場與社區角落。

公播服務是一個可即時使用的教育資源庫。即使沒有講師或特別活動設計,只要一位老師、一部投影機,就能開啟一場深具教育意義的觀影時光。不是取代巡迴影展,而是補充與延伸──讓影像的力量不再侷限於都市、活動檔期,而是真正進入日常的教學與生活中。

確定申請與放映:順暢使用流程體驗

「讓申請成為助力,而非阻力。」

當使用者決定申請公播服務時,我們發現申請流程本身就是一項設計挑戰。若表單繁瑣、資訊不清,往往會讓人中途放棄。因此,我們設計了兩種申請版本,一種適合單次或小規模申請,一種則針對長期合作或多場次使用,過程中,我們也觀察到老師與一般單位在需求上的差異:老師們傾向快速、課程導向的申請方式,而行政單位則更在意活動規劃的彈性與延展性。基於這樣的差異,我們提供了角色導向的填寫指引,確保不同背景與任務的使用者都能順利完成申請。

當申請啟動後,我們進一步設計了一套貼近實際節奏的服務流程。申請確認後,我們會再確認後立即寄出成功通知信,清楚標示申請內容,降低使用者的不確定感。在播映前十天,系統會主動寄送 Webgate 的影片連結與密碼,同步提供下載懶人包,協助使用者快速掌握操作方式與現場注意事項。我們希望從第一步的申請到最後一步的播放,每個環節都能降低阻力、提升效率,讓教育現場真正感受到這項服務的幫助,而不是被流程本身拖住腳步。

留存與建立長期信任關係

在為期三年的公播服務之旅期間,激發新客群的申請意願固然重要,留存並鞏固曾經的使用者也是非常關鍵的一環!如果每位來申請的學校老師、機構單位能定期申請播映19部電影,將電影資源循環運用,對我們來說,這不只是一次性任務,而是需要長期耕耘的影像旅程。

從前期得知訊息、申請、播映期間的信件來往,以及後續回饋追蹤,我們希望使用者在完成第一場播映體驗後,還會主動再回來申請、支持與合作,甚至成為公播服務最真實的代言人。

「如何讓使用者覺得,他不是獨自申請播映,而是有一群人在不同地區時空陪他看電影?」

「如何讓使用者覺得,他不是獨自申請播映,而是有一群人在不同地區時空陪他看電影?」

一、建立活動回饋表單機制

每場電影播映完畢後,我們會請使用者在一週以內填寫「活動回饋報告表單」,這不只是收集數據成效,更是團隊與使用者之間最後一道重要的溝通橋樑——每一則回饋,都是我們優化公播服務的重要參考與前進的動力。

「站在使用者立場思考,即時滾動式調整。」

使用者反應的任何小細節,都使公播服務流程越趨完整。像是部分學校老師不熟悉影片下載系統介面、社福機構人員提出浮水印過大、包含不確定是否申請成功等問題,很多改版,正是來自這些寶貴的第一手回饋。

一旦團隊成員了解到狀況,在當周會議提出,大家通過討論取得共識並且解決,在最高效率下與使用者達到雙向互動,讓他們感覺到被理解、被重視,則是我們需要不斷前進的方向。

二、社群經營與行銷

運用過往臉書粉絲專頁基礎,我們在節日、年末適時發布社群動態貼文互動,不只是為了吸引陌生用戶體驗的申請量,而是想要為過往使用者創造一個能即時互動、雙向奔赴的空間。

「後台的播映數據,是我們與觀眾互動最有價值的籌碼。」

例如在聖誕節前夕,我們用一首耳熟能詳的聖誕歌曲,串起年度公播服務電影的總熱播分鐘數,讓數字變得溫暖又有趣;兒童節期間,則推出結合心理測驗概念的線上選片指南,期望老師實際帶著孩子們挑選屬於他們的電影。我們也會不定期舉辦社群留言、抽獎等活動,讓使用者在參與中感受到歸屬與陪伴,彷彿參加了一場線下的實體活動。

三、團隊快速回覆、即時行動

我們深知從接收申請到播映結束的期間,使用者需要的是貼心周到而不是複雜攏長的過程,因此,在團隊成員間的默契合作下,我們建立了快速回信、即時支援的回應機制,希望讓使用者感受到即使是透過官方郵件與我們聯繫,提出問題時都能事事有回應。

「不是只是回應問題,而是傾聽需求。」

「不是只是回應問題,而是傾聽需求。」

我們曾在收到申請表的幾小時內,主動致電協助使用者詢問修改錯誤資訊,甚至在週末、節日前提前完成影片連結的發送,減少老師們的備課負擔,團隊建立一套公用的流程準則,卻也在使用者提出需求時適度地、客製化地打破它。

在開發小學教師客群的過程中,我們曾主動致電至各校教務處,了解每間學校不同的推廣渠道與放映需求。這些接觸讓我們進一步掌握各校的班級分佈、活動性質以及可能的申請時機。不僅僅是透過向教育部發函來擴大全台學校的觸及率,我們更積極主動地尋找機會、傾聽使用者的需求,依據地區與情境調整推廣方式。對我們而言,這樣的直接接觸與客製化溝通,才是真正讓公播服務資源達到實質分配的關鍵。

「公播服務是一段陪伴使用者看電影的旅程。」

從需求出發到順利播映,再到與使用者關係的延續,公播服務不只是提供優質兒少電影的管道,更像是一場我們與他們共同走過的影像旅程。我們陪伴每一位申請者,理解他們的使用背景與需要,並在每一次放映後留下可以再回來的連結,這樣就足夠了。

「公播服務是一段陪伴使用者看電影的旅程。」

從需求出發到順利播映,再到與使用者關係的延續,公播服務不只是提供優質兒少電影的管道,更像是一場我們與他們共同走過的影像旅程。我們陪伴每一位申請者,理解他們的使用背景與需要,並在每一次放映後留下可以再回來的連結,這樣就足夠了。

啟程,走進孩子們的生活吧!

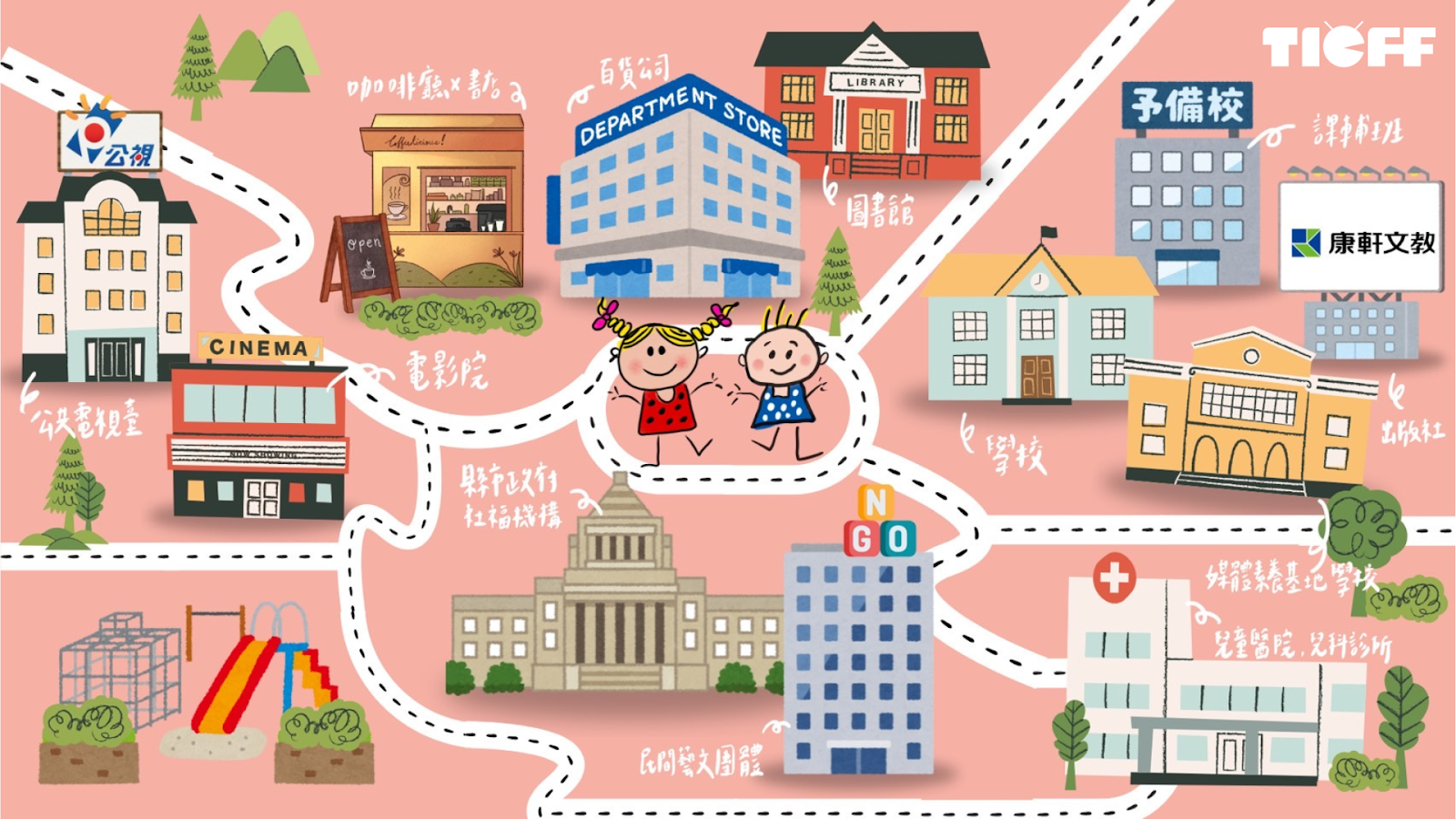

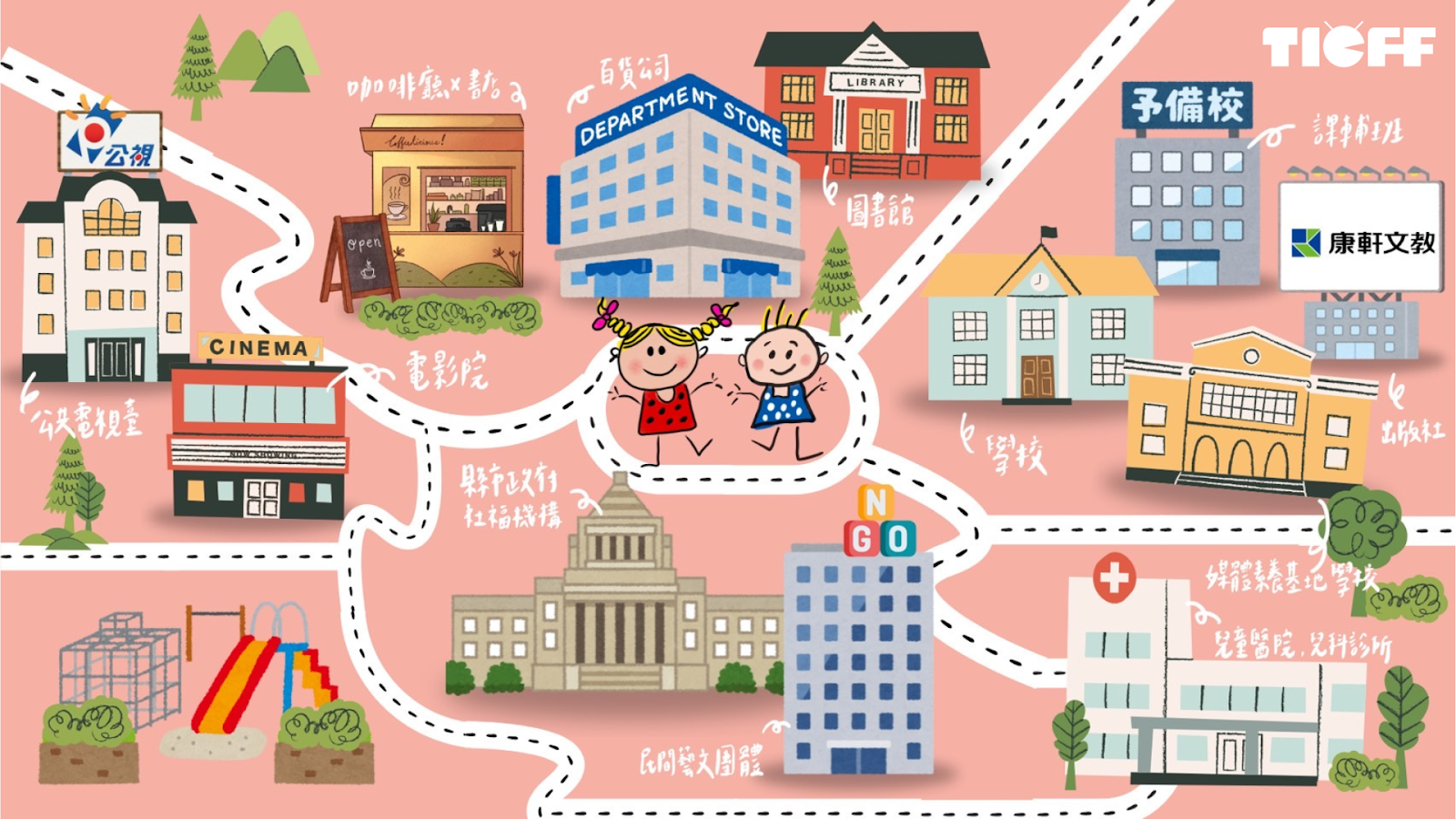

要真正走進使用者的旅程,第一步是認識他們。當我們確認「使用者旅程」作為設計核心後,接下來的關鍵便是:找到這些會走上旅程的人——也就是潛在的申請者。我們以兒童為出發點,描繪與孩子日常互動最密切的機構與場域,從中一步步展開推廣的可能,例如學校、圖書館、醫院、公園與書店等,讓電影能從這些日常場域進入孩子們的視野。

因此,在第一階段推廣中,我們從媒體素養基地學校、縣市圖書館、台大兒童醫院等單位開始執行,並在過程中發現各單位所服務的兒童群體與使用情境有所不同,這些交流也幫助我們優化服務流程、擴充推薦名單。

隨著基礎輪廓逐漸成形,我們接下來希望擴大觸及範圍,包括透過教育部發函至各級學校,並與更多民間團體與私人機構合作,進一步推廣至育幼院、偏鄉與離島學校,讓公播服務真正進入每個孩子的生活中。

從 2024 年 9 月起,我們正式啟動公播服務,踏入這個多元的「教育社區」。一路走來,我們累積了豐富的經驗與來自各地使用者的寶貴回饋。其中,申請量最多、參與最踴躍的族群,就是以小學為主的教育現場 ——這也是資源最有可能公平落實,且孩子最容易實際接觸影像教育的場域。

在這一年裡,我們與來自全台各地的小學老師密切合作,無論是班級導師,還是學校的行政老師,我們透過申請互動、回饋表單與電話訪談等方式,逐步掌握推廣服務的最佳時機與節奏。同時,我們也進一步理解了老師們在課程安排上的實際需求與應用想像。

也正是這一年來的實務經驗,促成了這篇文章的誕生。

撰文:林欣儀、曹可郁

製圖:林欣儀

責任編輯:江榕、曾鈺婷

日期:2025.10.22

製圖:林欣儀

責任編輯:江榕、曾鈺婷

日期:2025.10.22